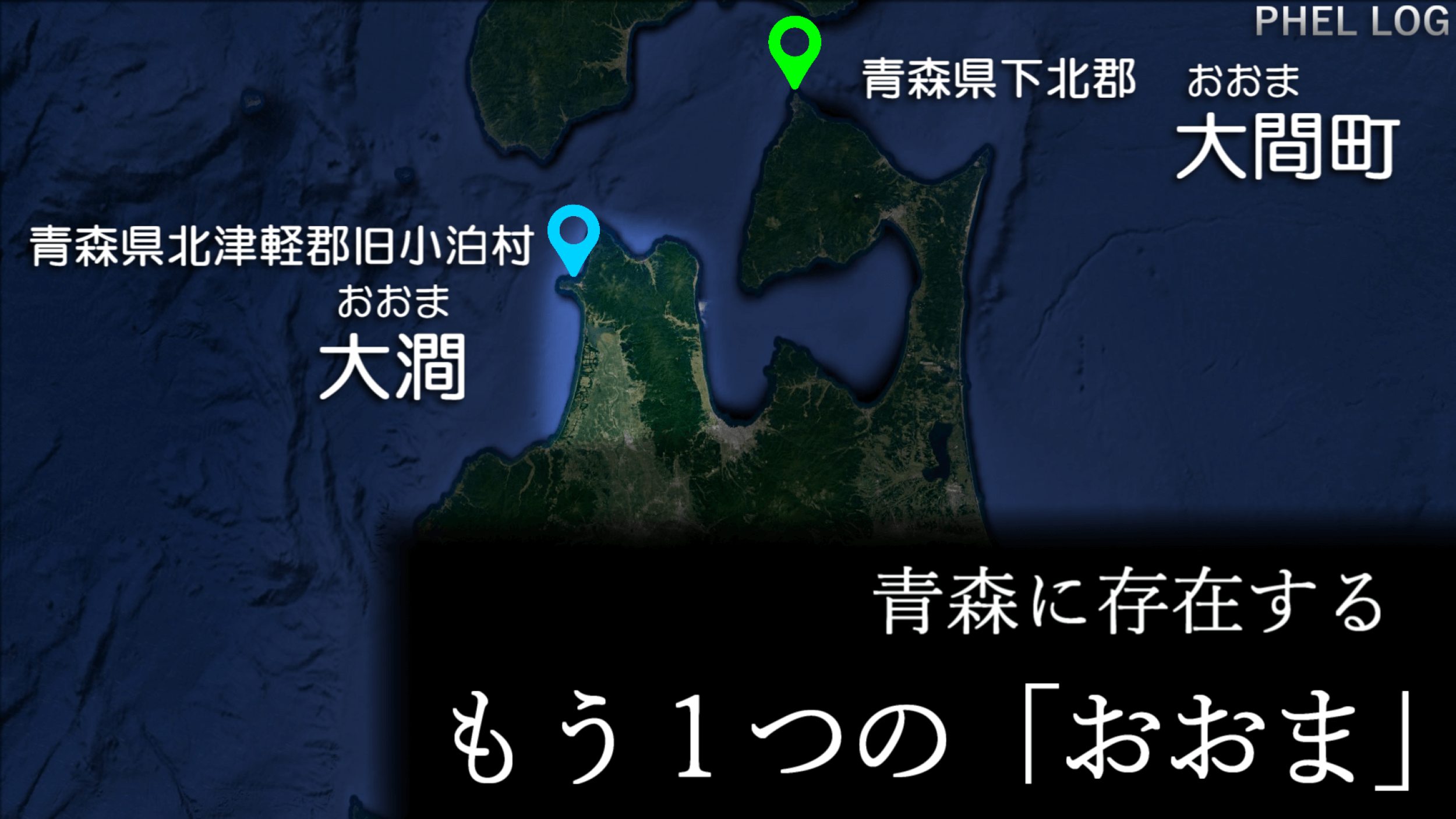

青森県にある「おおま」と言えば、おそらくほとんどの方が「下北半島の大間」を思い浮かべるだろう。

そして、大間と同時に思い浮かぶのが、マグロ。

その裏には、もはやお正月の恒例行事となったクロマグロの初競りにおいて、毎年のように1本のマグロが数千万円、年によっては億超えさえも記録してきたという経緯がある。

さらにその時期には、「大間のマグロ漁師」を特集したテレビ番組の放映もこれまた恒例となり、それらのおかげで「おおま」という地名は、今や全国区になったと言っていいだろう。

しかし青森県内には、実は下北半島以外にも「おおま」が存在している。

いや、存在していたと言った方が、ある意味堅実かもしれないが。

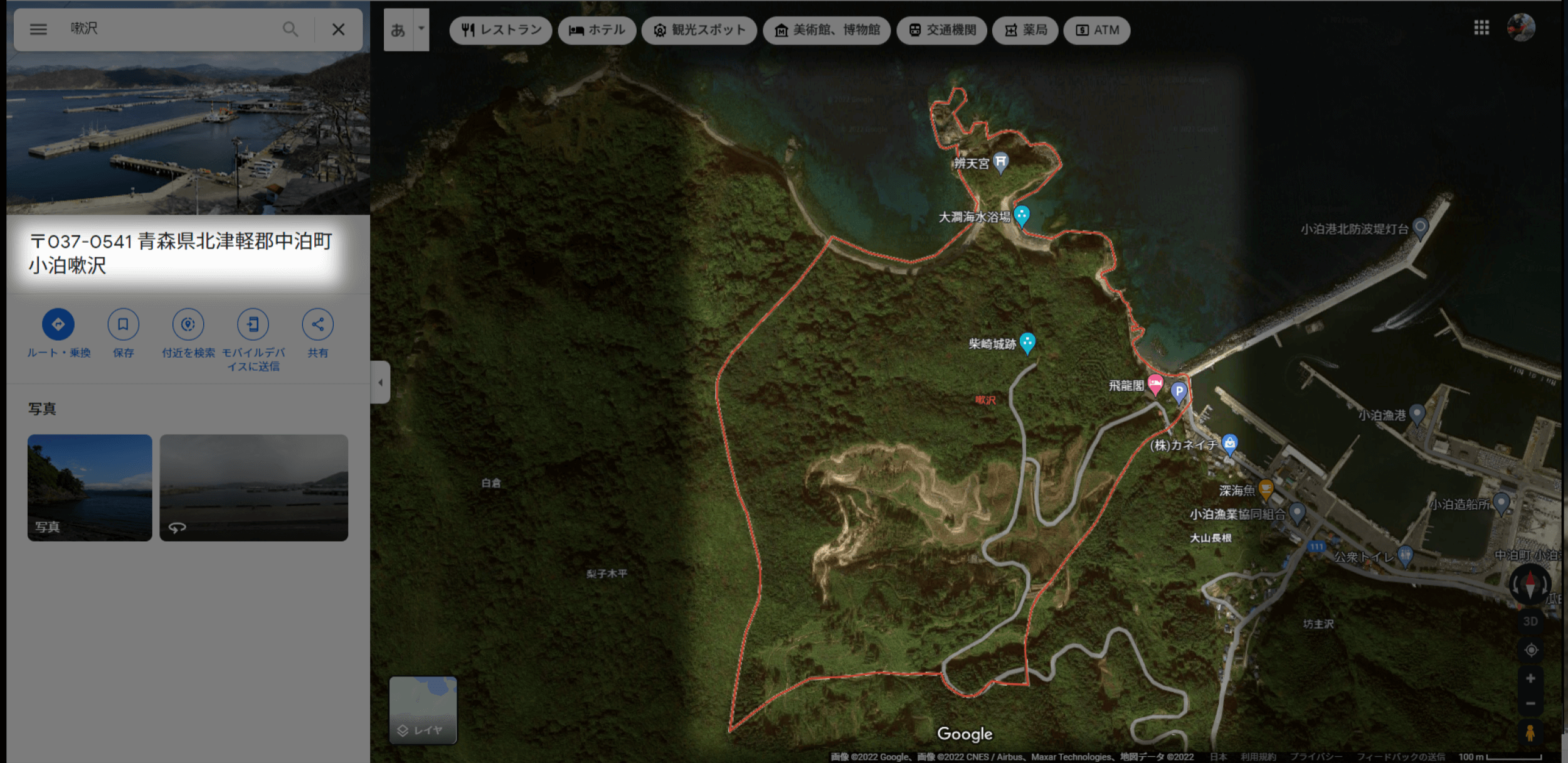

そのもう1つの「おおま」とは、津軽半島北西部、北津軽郡中泊町小泊(旧小泊村)にある「大澗(おおま)」であり、Googleマップでは、「大澗海水浴場」と表記されている場所だ。

そこで今回は、マグロでお馴染みの「下北半島の大間・おおま」ではなく、「津軽半島の大澗・おおま」にスポットライトを当てていく。

下北の「大間」との関係性、そして中世から現在に至る「大澗」は人々とどう関わってきたのか、じっくりと考察してみたいと思う。

「おおま」という地名の由来

これは「おおま」に限ったことではないが、地名の由来というものは諸説あり、どれが正しいのかを判断するのは、まさに至難の業と言える。

そこで、この章ではあくまでも私個人が調査をしたなかで感銘を受け、さらに独自の解釈を付加させた3つの説をご紹介する。

「おおま」の由来はアイヌ語説

津軽半島の「大澗・おおま」の由来の1つめは、アイヌ語がもとになったという説だ。

というのも、北海道や北東北にはアイヌ民族という先住民の存在があり、それに伴って、特に北海道や北東北の地名の由来にはアイヌ語が深く関わっているとされている。

そういった歴史を踏まえたうえでこの説を提唱するのだが、それにあたって非常に役に立つ著書を2つ見つけることができた。

1つめが、下北半島の大間町、すなわち青森県下北郡大間町の歴史を書き記した「大間町史」である。

津軽半島の「大澗」の由来を知りたいのに、なぜ「下北半島の大間町史」を?と疑念を抱かれた方も多いだろうが、調査を進めていくと、下北・津軽のどちらの「おおま」も漢字の違いは関係なく、その由来はあくまでも「オオマ」という響きが根源になっていることがわかってきた。

「大間町史 第二章 大間町の歴史 第三節 中世の大間 大間と奥戸の地名の由来考」にこんな記載があったので引用させていただく。

大間は大間川の川尻に開けた町で、大間もまたアイヌ語であり、オオは深い、マは澗で、川尻にある深い船澗(港)の意である。

同時に、菅原進氏の著書「アイヌ語系 地名総覧 青森から沖縄まで」のこんな記載も合わせてご覧いただこう。

「おおま」の語源は、アイヌ語の「oho・ma」で、その意味は、「深い・澗」と解されます。

ここにいう「澗」とは「船の停泊に適した入江」という意味でありますから、単に「浦」 とか「港」と訳してもよろしいわけであります。アイヌ語系 地名総覧 青森から沖縄まで

この2つの著書から読み取れることは、どちらも共通してアイヌ語の「オオ・マ」が語源であり、その意味が「深い・澗」であるということ、さらに「澗」をわかりやすく表現すると「港」であるということである。

つまり、上記の説をよりシンプルに言い換えると、「おおまの語源は大きな港があったから」ということになる。

以上のような観点から、アイヌ語説では津軽半島の「大澗・おおま」もその語源は大きな港があったからではないかという推測を立てた。

「おおま」の由来はアイヌ語ではない説

津軽半島の「大澗・おおま」の由来の2つめは、アイヌ語ではないという説だ。

今ご紹介した下北半島の「大間町史」には、先ほどの文章に続いて「大間については、成田竹一の「大間沿革史」も同じような解釈をしているが、ここではアイヌ語としていない。」と前置きしたうえで、以下のような文面も記載されている。

名称の起こりを考えてみるに、間は澗の意にして船の泊る所、或は港の意なり(言海に依る)。大間とは大きな港の意なりと思はれる。即ち当港は西海岸と約二百米離るる所に横磯(暗礁なり)ありて、風波を防ぎ、自然の防波堤をなし、船の碇泊に便を与えている故、誰がいふともなく、大きな港、即ち大間といったのであらう。

ここではその由来を言海(日本初の近代国語辞典)にしているものの、その意味はやはり「大きな港」という解釈で、アイヌ語説と共通していた。

つまり、ここでも「大澗=大きな港」説を唱えることができる。

しかし、この時点で同時に感じたのは「大きな」という表現はいかにも曖昧で、ざっくりとし過ぎているのではないかという点だ。

そこで、下北・津軽の両「おおま」の地図をよりつぶさに観察してみたところ、ある共通のポイントに気付いた。

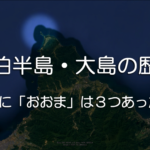

左側の住所に注目してほしい。

Googleマップ 下北郡大間町大間細間

下北郡大間町大間の小字には、「細間(ほそま)」と呼ばれる地区がある。

Googleマップ 北津軽郡中泊町小泊水澗

そして同様に、北津軽郡中泊町小泊の小字には、「水澗(みずのま)」と呼ばれる地区がある。

何かと何かを比べたときにこそその存在が生きてくる日本語の「大きい・小さい」という表現を用いるならば、その比較対象となる「小さい」ものが必要となるはず。

それが、今回のケースでいうならば、下北は「大間>細間」、そして津軽は「大澗>水澗」であったのではないだろうか。

それを裏付けるように、明治初期、政府が各府県に提出させた、郡誌・村誌の総称である「国誌」にはこんな記載も見られた。

澗二所にあり、一を水(みつ)の澗と云ふ、本村の両五丁にあり、長一丁二十間、幅八間、水の深八尺、水門西に向ひ二百余以下船十五艘を碇すへし、二は大澗と云ふ、水の澗の西五丁にあり、長一丁四十間、幅二丁三十間、水の深さ六間、水門は丑に向ひ大小船舶二十五隻を繋くへし

国誌

上記の文を噛み砕いてみる。

- 村には「澗」が2か所あり、1つめを「水(みつ)の間」、2つめを「大澗」と呼んでいた。

- 「水の間」は一辺が一丁二十間=145m、もう一辺が八間=14.6mなので、面積は2,117㎡。

- 「大澗」は一辺が一丁四十間=182m、もう一辺が二丁三十間=274mなので、面積は49,868㎡。

比べるまでもなく、水澗(水の間)と大澗の広さは歴然としており、面積の小さな水澗があったからこそ大澗と呼ばれるようになった、というのがよくわかる一文ではないだろうか。

以上の考察から、アイヌ語以外の説として、水澗と比較して大きい澗だったので「大澗」と呼ばれるようになった、というのを2つめの説としておく。

ちなみに、アイヌ語はよく日本語の方言、つまり日本語の一部ととらえられがちだが、全く別の言語である。

アイヌ語は日本語とちがうのですか?

アイヌ語は日本語の方言ではなく、全く別の言語です。アイヌ語は日本語だけでなく、世界のほかのどの言語とも系統関係(親戚のような関係)があるとの証明はされていません。

「おおま」の由来は漢字説

津軽半島の「大澗・おおま」の由来の3つめは、漢字がもとになったという説だ。

既述の通り、アイヌ語では「港」と解釈される「澗」だが、漢字の「澗」の成り立ちを調べてみると、ここで新たな仮説が浮かび上がってきた。

というのも、「澗」は水を表す「氵・さんずい」と「間」を組み合わせた漢字であり、その意味は谷の間を流れる川、すなわち谷や谷水といった語意を持っている。

そして、北津軽郡中泊町小泊、つまり旧小泊村の大澗の小字は嗽沢(うがいさわ)である。

Googleマップ 北津軽郡中泊町小泊嗽沢

沢と言えば、山の間の低い場所に水がある地帯を指す。

確かに、小泊の大澗という地名を確認できる一帯は、海岸線のすぐ背後が山になっており、そうなると当然、谷や谷水を確認することができる。

つまり、大きな谷、あるいは大きな谷水のある土地として「大澗」と名付けられたという説もあり得るのではないかと考え、これを3つめの説とする。

おおまの由来「3つの説」を考察

今ご紹介した3つの説のいずれも、正直なところ、現状ではどれが正解なのかはわからない。

わかっているのは、それぞれの説の核を相対的に鑑みた場合、3つの言語が関わっているということである。

1つめは、アイヌ語の「オオ・マ」を語源とし、その意味は「深い・澗」、つまり「大きな港」を意味することから「大澗」とする説。

2つめは、「水澗(みずのま)」という小さい澗と比べて大きいことから「大澗」とする説。

3つめは、大きな谷や谷水という意味を持つという漢字の成り立ちから「大澗」とする説。

つまり、「大澗の由来」はアイヌ語か、日本語か、それとも中国原産の漢字か、という3つの説があるということだ。

どの説を信じるか、それはあなた次第だ。

中世の大澗

ここからは、昔の大澗がどんな場所だったのか、人々とどんな関わりをもった土地だったのかを、可能な限り掘り下げてみたいと思う。

なお、内容は小泊村が発行した「小泊村史 資料編」、「小泊村史 下巻」、さらに「国誌」が大変役に立ったので、引用させていただいた。

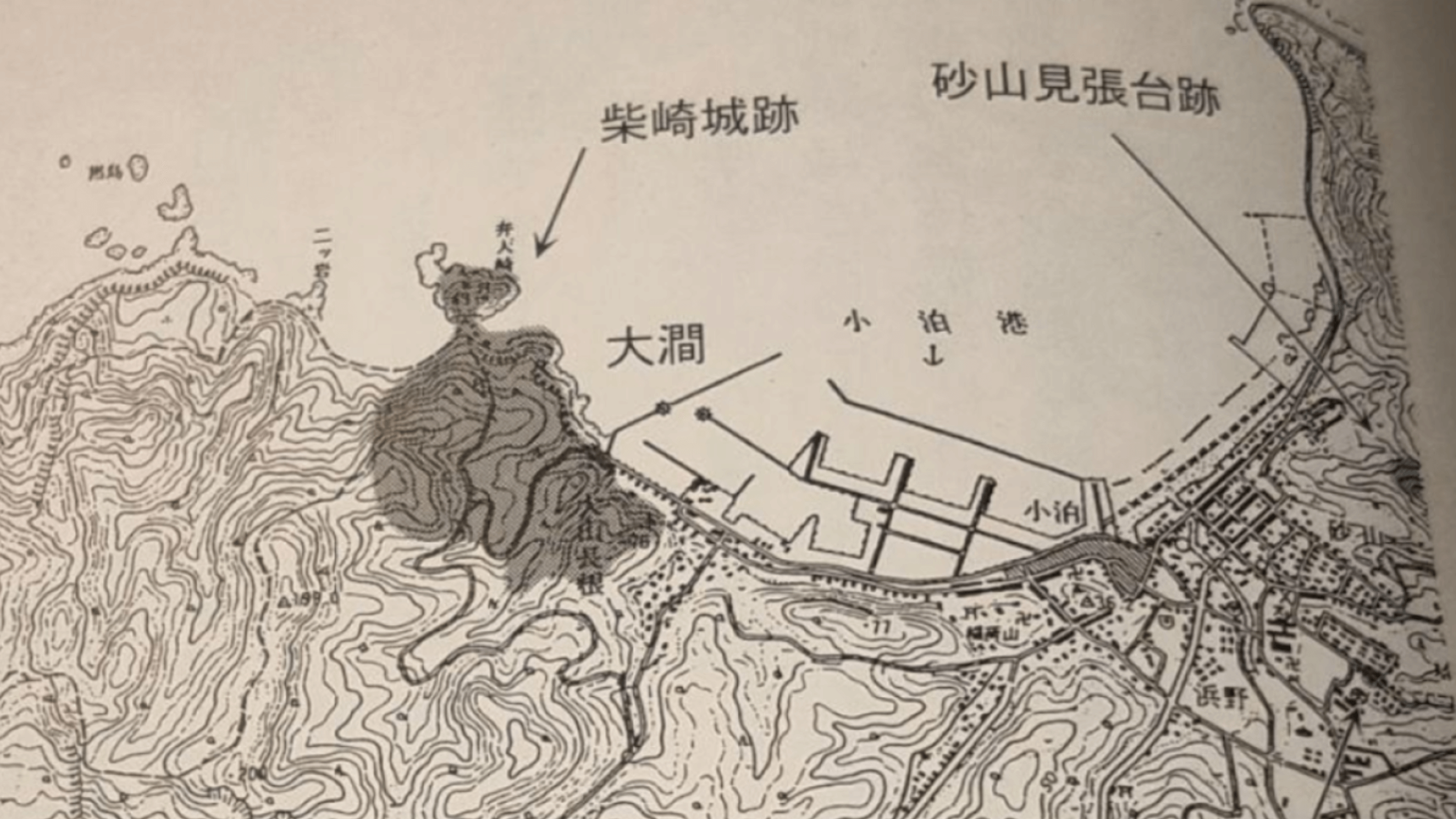

中世の小泊の大澗を語るうえで欠かせないのが、柴崎城跡の存在だ。

柴崎城とは、大澗周辺を含めた海岸と丘陵地帯にあったという中世の城のことである。

柴崎城跡の範囲(小泊村史 資料編より引用)

柴崎城の地理的な特徴としては、「小泊村史 資料編 小泊村の中世城館跡と中世遺跡 小山彦逸」によると、上の画像でわかるように、その範囲は島のように突き出た弁天崎から南東の大山長根に至る広範囲に及んでおり、自然地形を生かした海城(うみじろ)、そして山城(やまじろ)という複合的要素を持った城であったことだ。

城の全体構造について、こんな記載も見られたので軽く目を通してほしい。

現在は弁天崎の頂部に弁天宮が建立されているが、中世段階においてはこの部分には監視場のような施設が設けられていたものと考えられる。

弁天崎曲輪は内湾の大澗海岸を睨むように存在しており、監視をするうえではもっとも重要な部分であったと思われる。小泊村史 資料編

一方、歴史的な背景を簡単に解説すると、まず柴崎城は、津軽一帯の大勢力であった室町時代の武将、安藤盛季(もりすえ)の支城だったとされている。

そしてその安藤氏についてのエピソードが、満済准后(まんさいじゅごう・室町幕府の政治顧問) の日記に記されているという。

永享四年十月二十一日の条で「奥ノ下国与南部弓矢事件付テ、下国弓取負、エソカ島へ没落云々」

小泊村史 資料編

ここで、上記の文章をもとに、安藤氏がどうなったのかをなるべく端的に解説しよう。

まず、永享(えいきょう)四年とは西暦1432年のことであり、日本史的には室町時代である。

当時の日本は、今の平和過ぎる日本とは打って変わって、戦の絶えない時代である。

安藤氏は、この柴崎城から南東に11km強※の場所にある福島城を居城としていたが、そこに当時、青森県全域へと勢力を拡大しつつあった南部義政が攻め入ってきた。

そこでの戦に敗れた安藤氏は福島城を脱出、3km※北にある唐川城へ退き、最終的に北西8.5km※に位置するこの柴崎城を拠点とすることにした。

※直線距離

しかし、「小泊村史 下巻」によると、ここでも戦に敗れた安藤氏は、城の裏手にある弁天島の大澗に浮かべていた安藤船で松前(北海道)へ逃れたという。

と、ここまでが安藤氏の行方だ。

つまり、中世の大澗は、弁天島に代表される「自然地形を生かした城の一部として機能していた」ということがうかがえる。

近世の大澗

時は流れて近世の時代、小泊の大澗はその役割が徐々に変わりつつあった。

「国誌」の一文を引用させていただこう。

長秋の際船舶出入し、出港には米穀酒醤、入港には干魚油砂糖荒物等にて商客輻輳し、港内家数二百八十四軒、神廟三座梵字四院あって市街繁昌なり、

国誌

上記の文を噛み砕いてみる。

- 長秋(ながあき)=この上なく長い年月

- 輻輳(ふくそう)=物が1か所に集まること

- 繁昌(はんじょう)=繁盛

つまり、簡単に言ってしまえば「港には船が様々な品物を携えて出入りをし、村が繁盛した」ということである。

というのもこの時代、江戸中期から明治にかけて、日本海には「北前船」が航海するようになっていた。

北前船とは、あらゆる品物を売買しつつ運搬する商船のこと。

当時の時代背景から推察するに、日本が武士を中心とした封建的国家から資本主義国家へと移り変わる様が、ここ小泊の大澗にも映し出されていたのではないだろうか。

つまり近世の大澗は、城という要塞の一部から、北前船の寄港地という商業的要素を持った場所へと移り変わっていたことがうかがえる。

これらの要因を携えて、小泊の大澗は新たなフェーズへと入っていくことになる。

近代の大澗

江戸時代の終焉と明治維新、そして文明開化。

ちょんまげを結った侍は街から姿を消し、洋服や洋食といった西洋の文化が瞬く間に広がっていく。

そうして大きく様変わりしていく日本において、小泊の大澗も新たな一面を見せるようになっていた。

それは、「観光地化」だ。

「小泊村史 下巻」の「村内の観光的な施設」にこんな記載があり、私は思わず目を見開いた( ゚Д゚)。

大澗海水浴場 (飛び込み台がある)

小泊村史 下巻

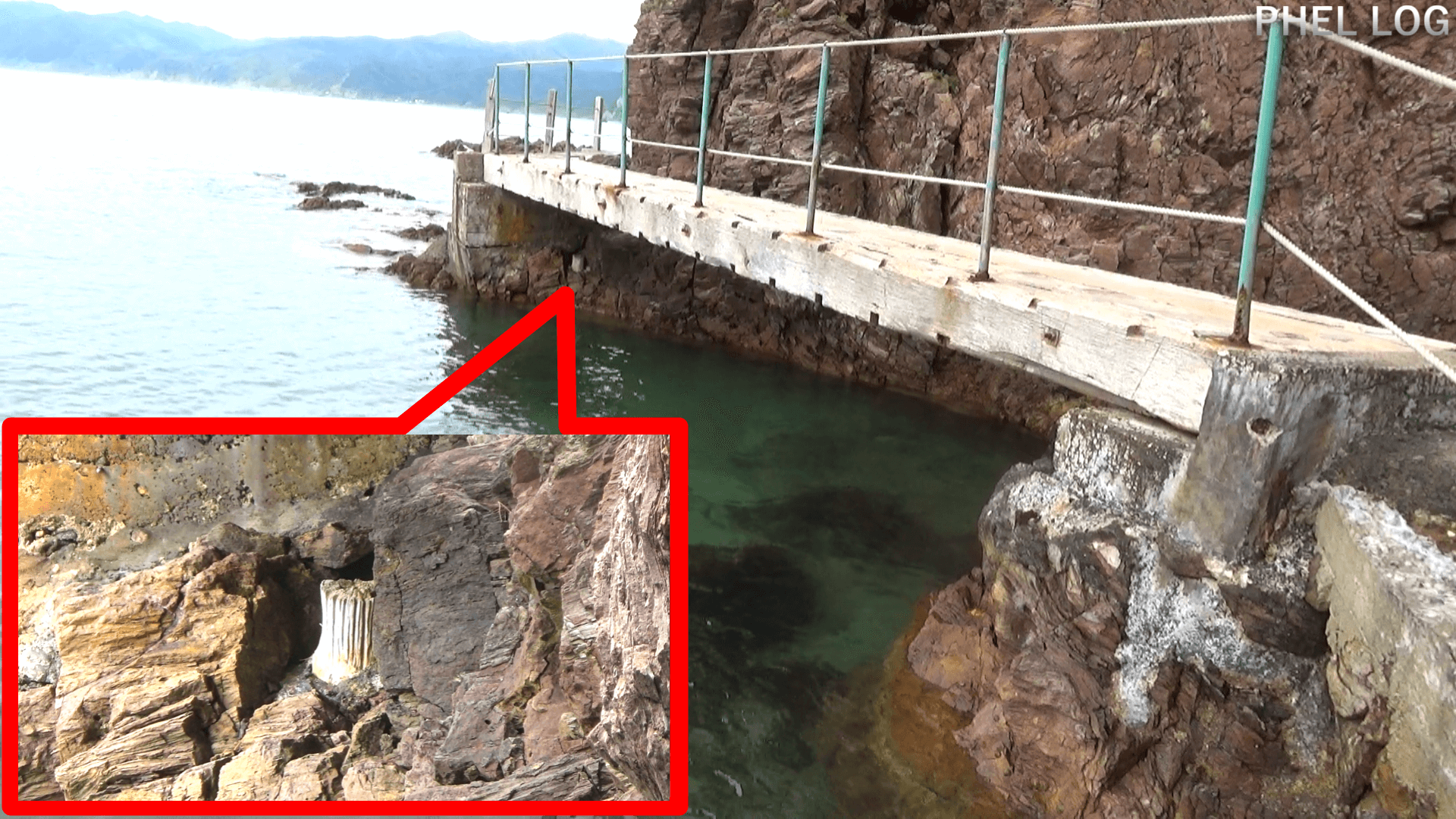

と、飛び込み台があるだと…!

私は大澗海岸に幾度となく足を運んでいるが、そのような痕跡は全く感じていなかったため、このさりげない一文には完全に不意を突かれた。

一体どこに飛び込み台を設えたというのか、あるいは「飛び込み台」と称してはいるが、ただの天然の岩だったというオチがあるのか。

そこで、「小泊村史」がこの記載にあたって参考にしたという文献のひとつ、琴灣青年修養會(きんわんせいねんしゅうようかい)が発行した「風光明媚 天下絶景 海の小泊 山の小泊」の内容を調べてみたところ、同じようにこういった一文が見られた。

或いは海水浴場に飛込臺やら亦は遊覧船の設備等今や着々と観客の便宜を圖りつゝあり、

海の小泊 山の小泊

旧字が混ざっているので少々わかりづらいが、確かに「海水浴場に飛込臺(飛び込み台)やら」と記載されている。

そして、この文献の発行日は昭和七年、西暦1932年のことなので、「近代の大澗」はこの時期に「北前船の寄港地」から、観光地としての「大澗海水浴場」に変貌を遂げていたということになる。

ただ、飛び込み台の場所の特定までは至らなかったものの、現段階で言えることは、新たな謎(飛び込み台)が1つ増えたということ、そしてその痕跡を探しにまた大澗海岸に行きたいという欲求も増したということ、そしてそれを実現するために1人の観光客が増えるということを、全くもって蛇足ながらも付け加えておく。

現代の大澗

1945年の第二次世界大戦終結から戦後復興、高度経済成長期を経て、日本は世界有数の経済大国と言われるまでになり、同時に、これまでは共存できていた「人と自然との関わり方」が著しく変化していったのがこの頃。

かつては天然の良港として多くの船が行き交っていた小泊村の大澗についても、すぐ東に小泊漁港という大々的な「人工物」が整備されたこともあって、その顔つきも様変わりしていくことになる。

この柴崎城址から大澗側へかけて遊歩道が整備されていて、最近は多くの人々の訪れるところとなっている。また、大澗海岸は家族連れや学校の遠足などでにぎわいを見せている。

小泊村史 下巻

柴崎城の跡地から大澗海岸へ遊歩道が整備され、家族連れや学校の遠足で多くの人が訪れる地。

すなわち、近代の大澗でもお話ししたように、少なくとも昭和七年(1932年)以降の大澗は港ではなく「海水浴場」に変化しており、景勝な観光地としての地位を確立していたことになる。

特に、1975年の津軽国定公園の指定、そして1985年の県による「観光元年」という位置付けは、大澗海岸を含めた小泊半島の観光地化をより一層加速させる要因になったことだろう。

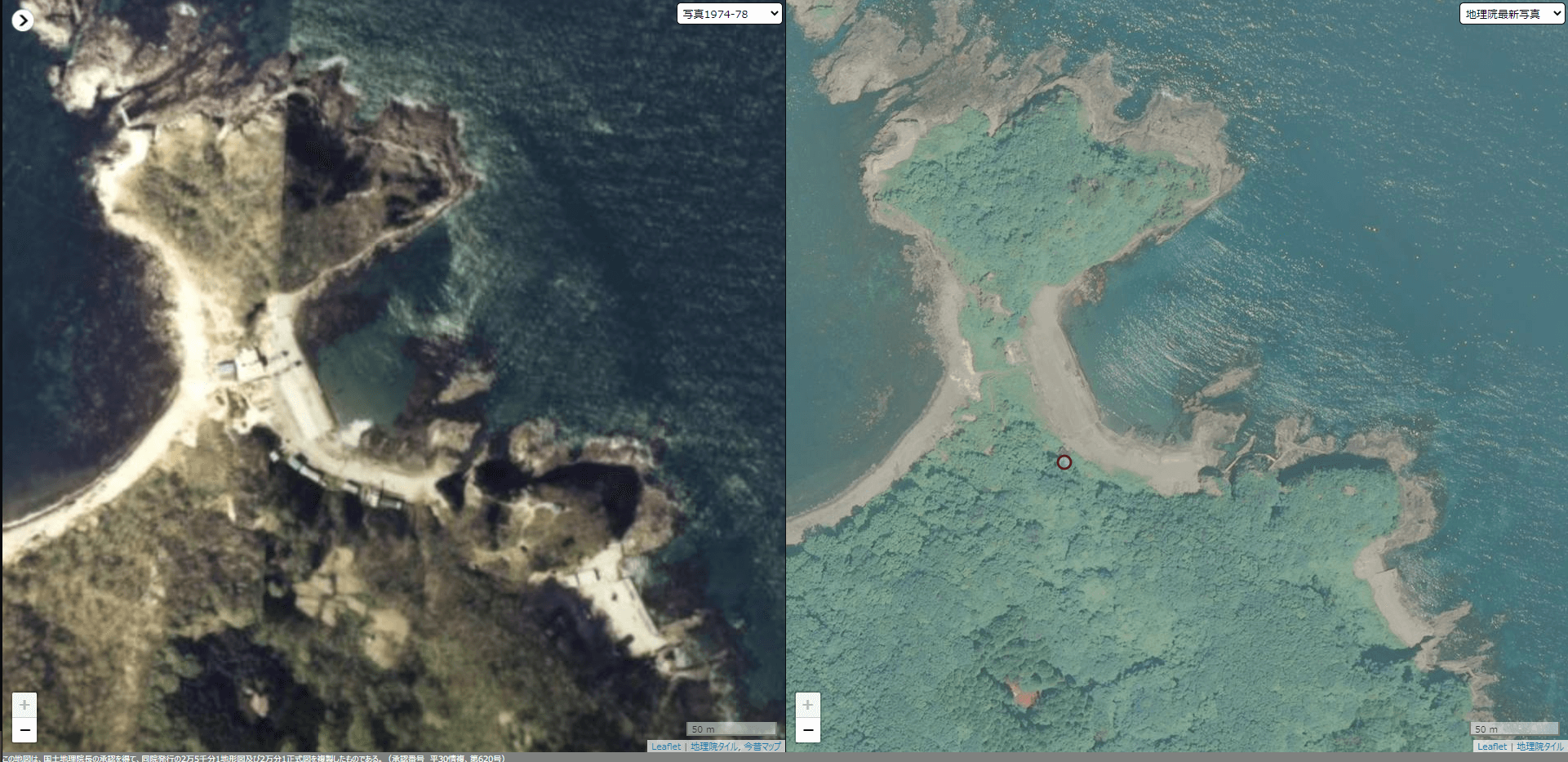

ここで、津軽国定公園に指定された当時の航空写真を見てほしい。

1970年代(左)と現在(右)の小泊大澗

左が1974年~78年のもの、右が現在のものである。

左の写真を見ると、弁天島のすぐ下の辺り、陸が細くくびれている部分に、現在の写真では確認できないいくつもの建物らしき存在を確認することができる。

地図の縮尺を頼りにすると、1つの建物の間口は10m前後、奥行きは5~10mほどはありそうだ。

仮に間口が10m、奥行きが5mの建物だと設定した場合、畳に換算するとその広さは約30畳となるので、1970年代の大澗海水浴場には、そこそこの広さを持った建物がいくつも建ち並んでいたということになる。

それもそのはず、よくよく考えてみれば、家族連れや遠足でにぎわう海水浴場だったとするならば、むしろ何も建物がないなんてことは考えにくい。

最低でもトイレや更衣室があり、そのうえで軽食などを用意した店がいくつか集まっている、と考えるのが自然だろうし、当時の写真を見てもそのような活気に満ちた雰囲気が存分に伝わってくる。

そして、これまで参考にした文献にはそれらの建物についての直接的な言及はないものの、「小泊村史 下巻」の観光施設の項には、今もなお継続している観光施設として「海水浴場~大澗海水浴場」との記載がされていた。

ただし、「小泊村史」は平成十年(1998年)に発行された著書であり、それはすなわち今(2022年)から24年も前の情報だということを、ここで一旦受け止めておく必要がある。

ということで次章では、現在の大澗海水浴場、つまりは「現在の小泊の大澗」はどうなっているのか、現地調査(2018年・2022年)も含めて詳しくご紹介していく。

現在の大澗

海水浴場入口

遊歩道(岩門前)から見る大澗海水浴場(2018年)

小泊漁港の駐車場から遊歩道(跡)を10分ほども歩けば、大澗海水浴場はすでに目と鼻の先となる。

白波を立てている右側が日本海、奥の右手に弁天島、その左に広がるなだらかな斜面を持った場所が大澗海水浴場。

かつては多くの観光客でにぎわいを見せていた観光地というだけあって、遊歩道はコンクリートの足場で固められ、海水浴場までのアクセスは今でもおおむね良好だ。

大澗海水浴場手前の岩門(がんもん・2018年)

海水浴場の手前左手には、まるで我々を異世界へ誘(いざな)うかのような階段と岩門(がんもん)がポッカリと口を開けている。

大澗海水浴場手前の木橋と遊歩道

架橋から数十年は経っているであろう木製の橋は現役を成しており、その先には崖下に遊歩道が申し訳程度に作られているのがわかる。

旧橋の遺構?

ぱっと見、コンクリート製の橋に見慣れた現代人からすればいかにも古臭く、そして頼りなく感じるこの木橋だが、横から見るとその厚さはなかなかのもので、さらにその下にはおそらく以前使われていたであろう旧橋げたの一部らしきものも確認することができた。

大澗海水浴場入口

メインゲートというと誇大表現に聞こえるかもしれないが、いずれにしてもこの細道を抜ければ、そここそが現在の大澗海水浴場だ。

そして釣り人だろうか、ここを訪れると毎回確認することができるいくつかの足跡(私もその1人だが…)。

かつては多くの観光客が無数の足跡をつけたであろうこの砂浜だが、現在ではその数を大きく減らし、まるで時を逆行するべく自然な状態に返ろうとしていた。

海水浴場東側

大澗海水浴場 漁港側

早速と言うべきか、砂浜に降り立ったすぐ左手を見ると、いかにも人工的な作り物が散乱していた。

コンクリートの基礎にかぶさる木材

一瞬、遊歩道の一部を構成していた木材とも思ったが、先ほどの分厚い木橋と比べるとあまりにも頼りない厚さの板が1枚あるだけなので、おそらく波か風に流されて行き着いたものだろう。

ただ、その板の下には人間が施工しなければ存在し得ない形状をした、どっしりとしたコンクリートの基礎があった。

今いるのが、かつての大澗海水浴場のこの辺り。

今昔マップ 1974-78年

1970年代の航空写真を見てみると、ここには海水浴場の中でも最も東側の建物があったようだ。

そしてこの建物を始めとして、このエリアにはぱっと数えただけでも10軒弱の建物が軒を連ね、観光客をもてなしていた。

それらの建物がいつまで使われていたのか、いつまで建っていたのかは定かではないが、大澗海水浴場を有する小泊が津軽の中でも指折りの観光地であったことは以下の文章にもよく表れている。

小泊村のすぐれた自然景観は古い時代から多くの人に認められていたし、昭和十一年(一九三六)の「青森県八景」としての選定、同二十八年(一九五三)、同三十二年の県立公園としての指定を経由して、同五十年(一九七五)からは小泊海岸・権現崎を擁する津軽国定公園の重要な位置を占めている。

小泊村史 下巻

当時の青森県全体の観光客数は昭和60年(1985年)が1,043万人、10年後の平成7年(1995年)には4,018万人に到達。

1970年代の写真は、県内有数の景勝地として名を馳せた小泊の、その中心的存在とも言える大澗海水浴場は確かに活気に満ち溢れていた、そんな様子が容易に想像できる1枚と言っていいだろう。

大澗海水浴場 東側(2018年)

一方、こちらは、2018年に撮影した1枚だ。

この画像は既出の大澗海水浴場東側からやや中央部よりを写したものであり、左には先ほどの続きとなるコンクリートの基礎の残骸があり、その奥には木枠でできた建物もしくは小屋の残骸、そして中央やや右寄りに木製の電柱、右端に黄色い小さな建物が見える。

かつてのにぎわいが想像できないほどに廃れてはいるものの、特に電柱を見ると、そこには確かに人間の営みがあったのだと想像することができる。

続いて見ていただきたいのが、こちらの1枚。

大澗海水浴場 東側(2022年)

これは先ほどの画像とほぼ同じ場所から撮った2022年のものだ。

左側にあったコンクリートの残骸はほぼそのまま残っているものの、その奥にあった木枠、さらにその右寄りにあった電柱は綺麗さっぱりいなくなっている。

この2枚を比較してわかるのは、平成十年(1998年)には「現役の海水浴場」として紹介されていた大澗海水浴場が、それから20年後の2018年、さらに4年後の2022年には着実に廃化が進行し、県内有数の景勝地だった海岸はたった20数年でその面影をほぼ消しつつある状態にあるということに他ならない。

さらに奥へ歩を進めると、過去数回の訪問では見られなかった大澗海岸の砂浜の異様な姿が目につくようになってきた。

河岸段丘のような砂浜

まるで河岸段丘の実験を行なったかのように、水にえぐられた砂浜。

というのも、実は今回の訪問の2週間ほど前、この大澗海岸を含めた津軽半島北部は未曾有の豪雨被害に遭っていた。

台風などをきっかけとした大雨被害の少ないこの北津軽において、観測史上初めて線状降水帯の発生を記録しており、この激しく削られた砂浜はまさしくその爪痕というわけだ。

ただ、こういった光景を目にすると、大澗という地名の由来の1つ、「大きな谷や谷水という意味を持つという漢字の成り立ちから「大澗」とする説。」の説得力が増したのではないだろうか。

海水浴場中央部

見慣れない光景に少し寄り道をしてしまったが、本線に戻って、この立ち位置から大澗海水浴場の中央部を見てみよう。

まずは2018年から。

大澗海水浴場中央部(2018年)

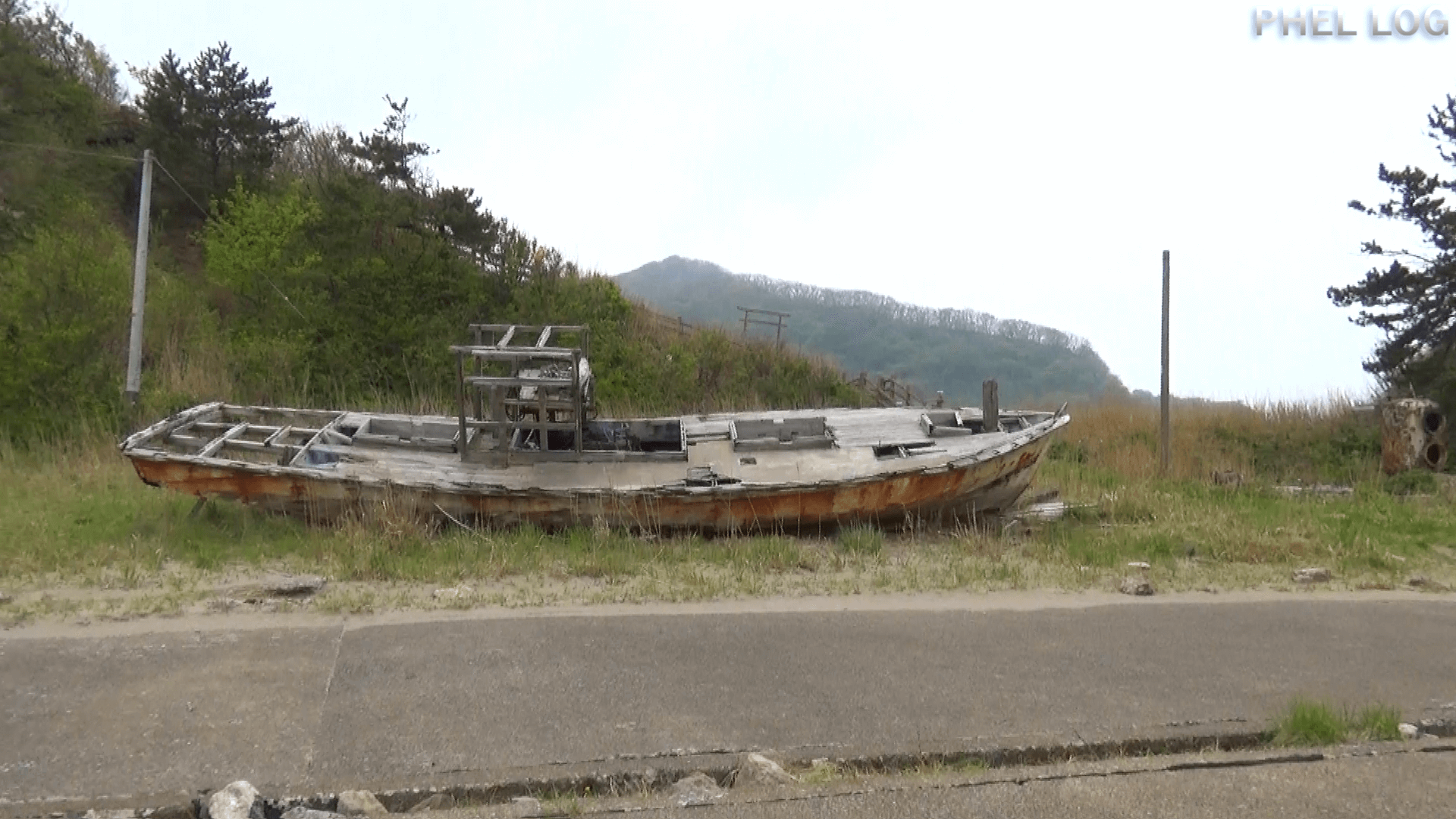

海水浴場東側の画像にもあったが、中央部にも同じように木製の電柱が残っており、左に先ほども見えた黄色い小さな建物、真ん中に木造の廃船とやや左上に鳥居、右に白い壁の建物がある。

次にご覧いただきたいのが、ほぼ同じ立ち位置から撮った2022年の画像。

大澗海水浴場中央部(2022年)

手前の砂浜が深くえぐれているのは先ほどお話しした通りなので触れないが、奥の2つの建物と真ん中の船は4年前と変わらずに残っており、そのかわりに2018年には存在していた中央の2本の電柱が綺麗さっぱりなくなっている。

ただ、いくら木製とはいえ、たった4年の間に3本の電柱が風化によって消えてなくなるというのは考えにくいため、おそらく電力会社などの管理者が意図を持って撤去したのだろうか。

そういった観点からすれば、鳥居を除いた今目の前にあるいくつかの人工物も、極めて近い将来には撤去されているのかもしれない。

私はこの情景を見て思わず「人間の儚さ」を感じた、だがしかし。

仮にそうなった場合でも、ここには今後数百年は持ちこたえてくれそうな頼もしい存在がひとつだけある。

それは、コンクリート製の船着き場だ。

大澗海水浴場 船着き場

手前の成人男性と比較するとそのサイズ感がよくわかっていただけると思うが、大澗海水浴場の半分は、このようにコンクリート製のスロープが設置されており、かつては多くの船が出入りしたであろう場所であることを強く物語っている。

大澗海水浴場 船着き場中央部

波の浸食によるものなのか、船着き場中央の一部分は崩壊してはいるものの、大半はほぼその原型をとどめていた。

手前が船着き場、奥が砂浜エリア。

今がこの様子なら、数百年後の未来の人が見ても「ここには船着き場があったんだ」と感じてくれることだろう。

先人の築いた功績に、ただただ頭の下がる思いである。

大澗海水浴場の廃船(2018年)

次の1枚は、この船着き場から背後を振り返ったもの(2018年)。

廃船、鳥居はもちろんだが、右端にある丸い穴が2つあいた何かが一体何なのかも気になる。

そして、左端の柱が電柱だということも、左右にきちんと張られた電線からよくわかる。

反対に、左の柱の電線は斜めに降下しており、右の柱にはどの方向にも電線が伸びていないということも同時にわかった。

単純にもともとは繋がっていた電線が風化によってなくなってしまったのか、そもそも電線を通すための柱とは別の用途を持った柱だったのか。

ただ、既述の通り、この画像から4年後には両方の柱が同時に姿を消していたことから、おそらく右の柱も電線を通すための電柱だった可能性が高い。

というのも、右の柱の先には次の画像の建物が残っており、この建物はこの大澗海水浴場が確かに海水浴場として存在していたという明確な証しであるからだ。

海水浴場西側

大澗海水浴場 北西

その建物は、先ほど右に見えた電柱のさらに右、つまり大澗海水浴場の北西側に位置しており、弁天島を形成する岩壁の直近にひっそりと佇んていた。

そしてこの崖下に位置する建物には、ここが「大澗」という場所であること、そして海水浴場として成り立っていたことを証明する超明瞭なものが備わっていた。

大澗海水浴場 大澗脱衣所

建物の入り口付近に設えられた木製の看板にはハッキリと、「大澗脱衣所」と示されている。

現在であれば「更衣室」という表現が一般的とも言えるこの類の建物において、「脱衣所」という表記に加え、古びた木製の看板、さらに屋根や壁の材質から、この大澗脱衣所はおそらく昭和中期から後期に建てられたものであると考えられるが、それでもこの時代であれば、電灯の1つや2つは備えていると考えるのが自然である。

そういった観点から、2018年の画像で見た右側の電柱は、おそらくこの建物、さらにはこの付近にあったであろう建造物へ電気を届けていた可能性が高い。

そして、最後に見ていただきたい画像がこちら。

大澗海水浴場 中央部奥側(2018年)

まずは画像の右側にご注目。

例によって成人男性との比較になるが、あの丸い穴のあいた何かはかなりの大きさであり、さらにその手前には建物を支えていた土台を構成する木材に加え、排水を通すための塩ビ管も確認することができる。

中央には先ほども見えた木製の電柱があり、その左にはこのエリア一帯を案内する木製の遊歩道案内板もある(経年劣化によってほぼ解読不能)。

さらに左上には鳥居、そしてその先にはコンクリート製の階段を備えた(廃)遊歩道もある。

このように、ここ大澗には廃化しつつある遺構が数多く残されているが、いかんせん公表されている著作物や案内となるものが少なく、全くもって謎だらけなのだ。

かつてこの地にはどんな建物があり、どれだけの人たちが訪れ、どのくらいにぎわっていたのか、今はこうして宝探しのように探るしかない。

しかし、こうして幾度も訪れるたびに新たな発見があり、かつてのにぎわいを予感せずにはいられない建造物がいくつも残されており、それらに付随する未発見の書籍や資料もまだまだ眠っているはず。

そしてこの「宝探し」を続ける原動力は、この大澗に限らず、ここ小泊半島が魅せる「廃」と「秀景」のコントラストがどこよりも美しいことにあると、私は思っている。

ということで、今回は特に「大澗」に焦点を合わせて深堀りしてみたが、今後も可能な限り小泊の見どころをご紹介したいと考えているので、時間があればまたお付き合いいただきたい。

まとめ

最後に、今回の記事をまとめておく。

津軽半島の大澗という地名の由来は3つ。

- アイヌ語の「オオ・マ」を語源とし、その意味は「深い・澗」、つまり「大きな港」を意味することから「大澗」とする説。

- 「水澗(みずのま)」という小さい澗と比べて大きいことから「大澗」とする説。

- 大きな谷や谷水という意味を持つという漢字の成り立ちから「大澗」とする説。

1はアイヌ語、2は日本語、3は中国原産の漢字。

津軽半島の大澗は、中世には柴崎城の城の一部を形成、近世には北前船の寄港地、近代~現代は多くの人々でにぎわう観光地、現在は哀愁漂う景勝地となっている。

Copyright secured by Digiprove © 2022

Copyright secured by Digiprove © 2022