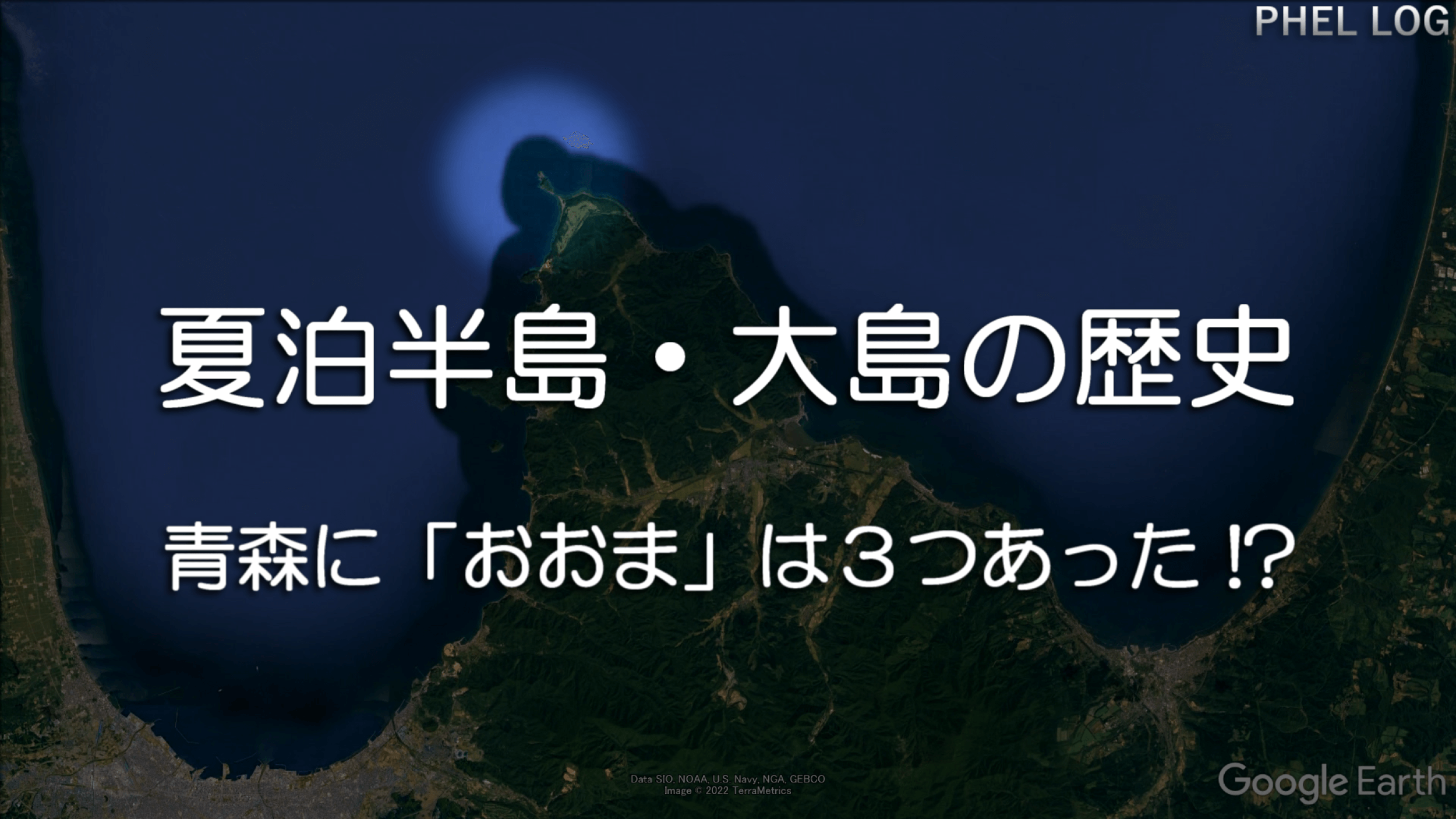

本州最北の青森県には3つの半島が存在している。

太平洋側の下北半島、

日本海側の津軽半島、

そして、陸奥湾に突き出た夏泊半島。

今回は、その夏泊半島の先端に位置する大島の歴史を深堀する。

※この記事は、YouTubeチャンネル「ペルログ」の動画内容を解説したものです。

夏泊大島の由来

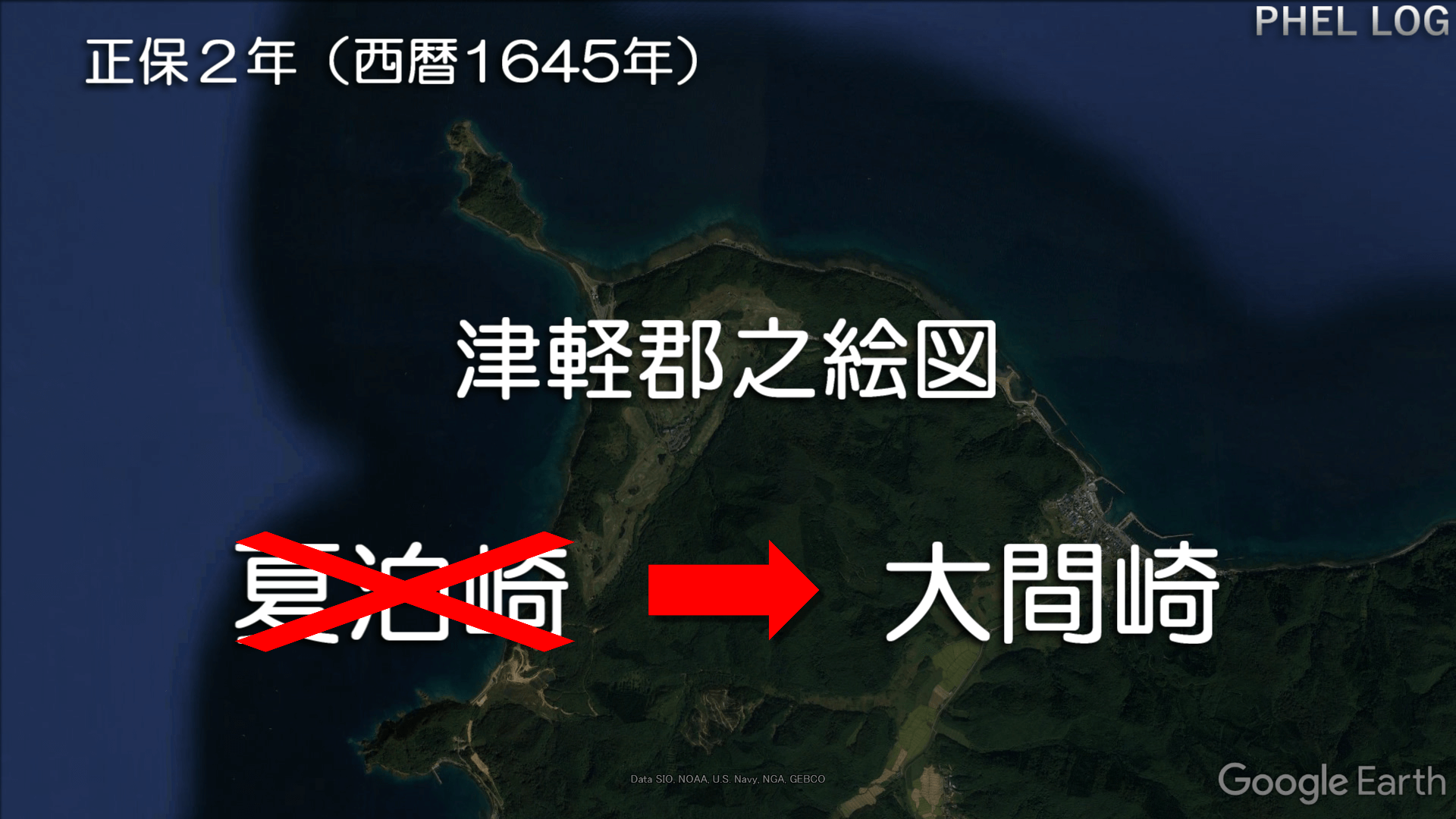

現在は「夏泊崎」と呼ばれるこのエリア一帯はかつて、「大間崎」と呼ばれていた。

正保2年、西暦1645年の津軽郡之絵図によれば、

夏泊半島の先端には、「夏泊崎」ではなく「大間崎」と記されており、

海岸には、「大間村」の名も見える。

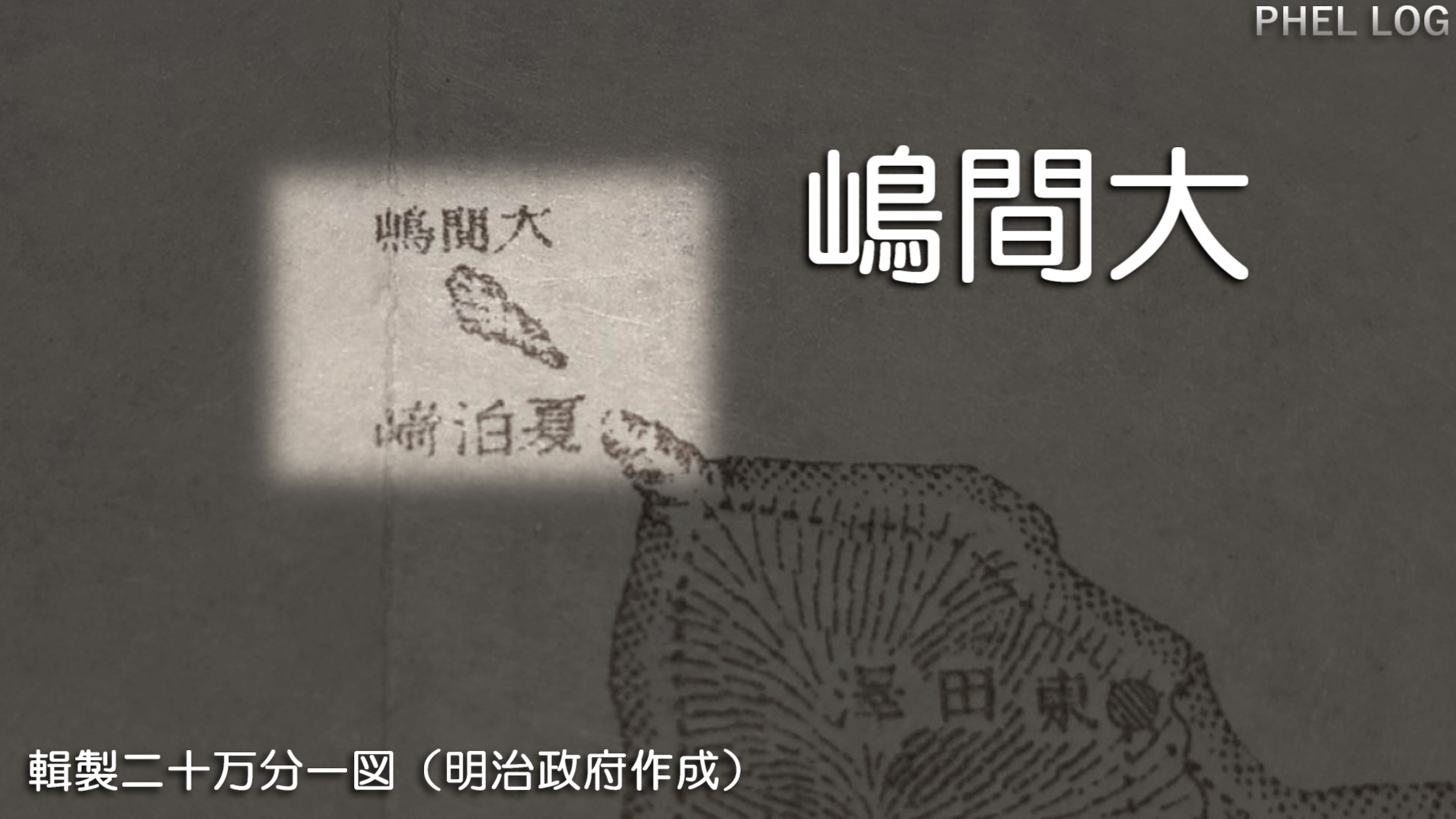

ところがこの「大間村」は、天明の大飢饉(1783年~1787年)のおりに村民の散開か餓死があったようで、のちに廃村になったと伝えられているが、明治政府が作成した、輯製(しゅうせい)二十万分一図では、「大間嶋」と表記されており、かつての大間の痕跡を見ることができる。

青森に大間は3つあった!?

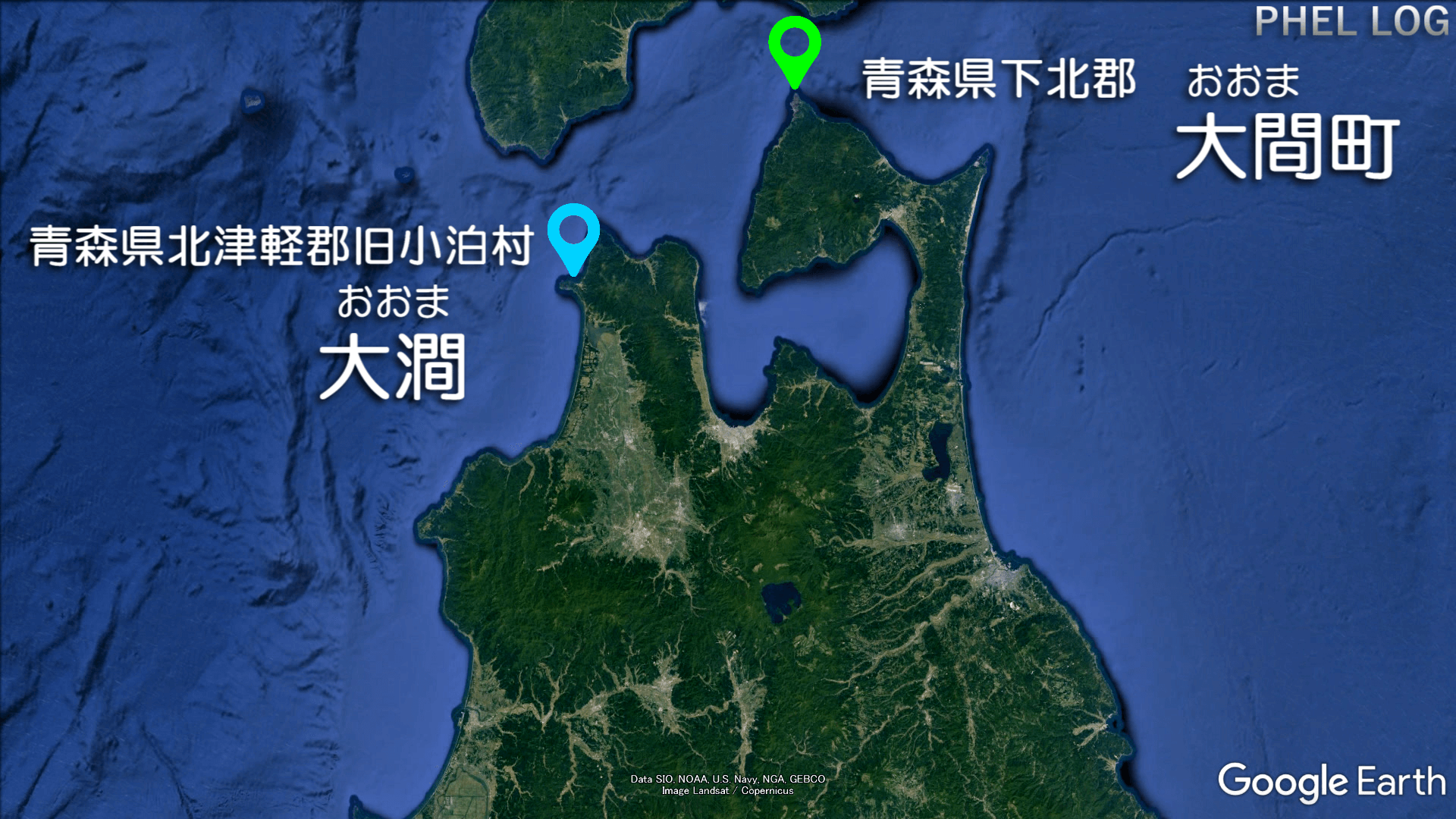

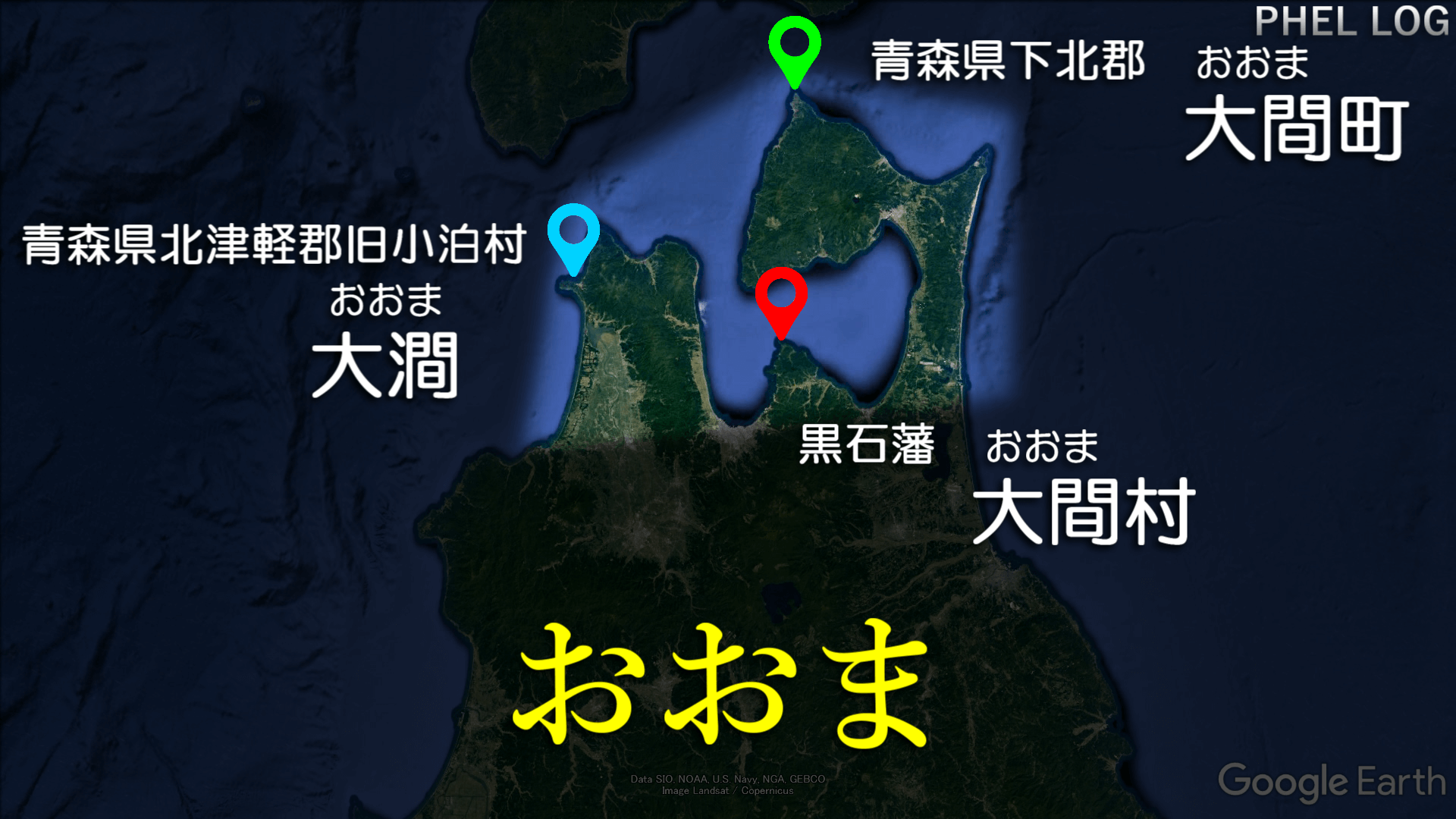

ところで、大間と言えば、県内で他にも思い当たる場所がある。

1つめは、下北半島最北の大間。

そして2つめは、津軽半島、旧小泊村の大澗だ。

両者の所在地は大きく異なるものの(直線距離で約70km)、どちらの「おおま」も、その語源は共通して、アイヌ語がもとになっている。

「おおま」の語源は、アイヌ語でこう表記される。

oho・ma

その意味は、「深い・澗」。

ここでいう「澗」とは、「船の停泊に適した入江」という意味であり、そういった観点からすると、下北、北津軽と同じく、夏泊半島先端の大間も、その地名の語源はアイヌ語であると考えられる。

そしてこの史実は、ひとつの事実をもたらすことに気付く。

それは、県内の3つの半島すべてに、「おおま」という地名があったということだ。

2022年現在も健在の、下北半島の「大間」。

2022年現在は、わずかにその痕跡を残すにとどめる、津軽半島の「大澗」。

そして、2022年から200年以上昔に廃村となった、夏泊半島の「大間」。

このことは、今回この記事を執筆するにあたって、初めて気付いた歴史であり、その懐の深さに、ただただ感嘆させられることとなった。

夏泊大島の地理

夏泊大島の周囲は約3キロメートル、面積は2.07キロメートルで、これは世界で2番目に小さく、かつ、世界一人口密度の高い、モナコ公国とほぼ同じ広さだ。

夏泊崎と大島を結ぶ「名もなき橋」の由来

夏泊崎と大島の間には、長さ180mの歩行者専用と思われる橋がかかっている。

1960年代前半の航空写真では影も形も見当たらないが、

1970年代後半には、忽然とその姿を現している。

元来、夏泊崎と大島は砂州でつながっていて、干潮時には徒歩で渡れたという。

しかしその後、陸奥湾の海水による浸食によって砂州が削られ、大島は文字通りの島となった。

ところが、この橋が登場した1960年から70年代と言えば、日本は高度経済成長期の真っただ中。

ともにアジア初となる、東京オリンピックと大阪万博の開催があり、カラーテレビ、クーラー、自動車のいわゆる「3C」が急速に普及した、戦後の日本のなかで、もっとも勢いのあった時代である。

この「名もなき橋」は、そんな時代に作られた、半世紀以上も前の人々の、アイディアの結晶とも言えるものである。

まとめ

- 夏泊崎はかつて大間崎と呼ばれていた

- 夏泊大島はかつて大間嶋と呼ばれていた

- 青森県の3つの半島すべてに「おおま」という地名があった

- 夏泊大島の面積はモナコ公国とほぼ同じ

- 夏泊崎と大島を結ぶ名もなき橋は高度成長期にかけられたもの

Copyright secured by Digiprove © 2022

Copyright secured by Digiprove © 2022